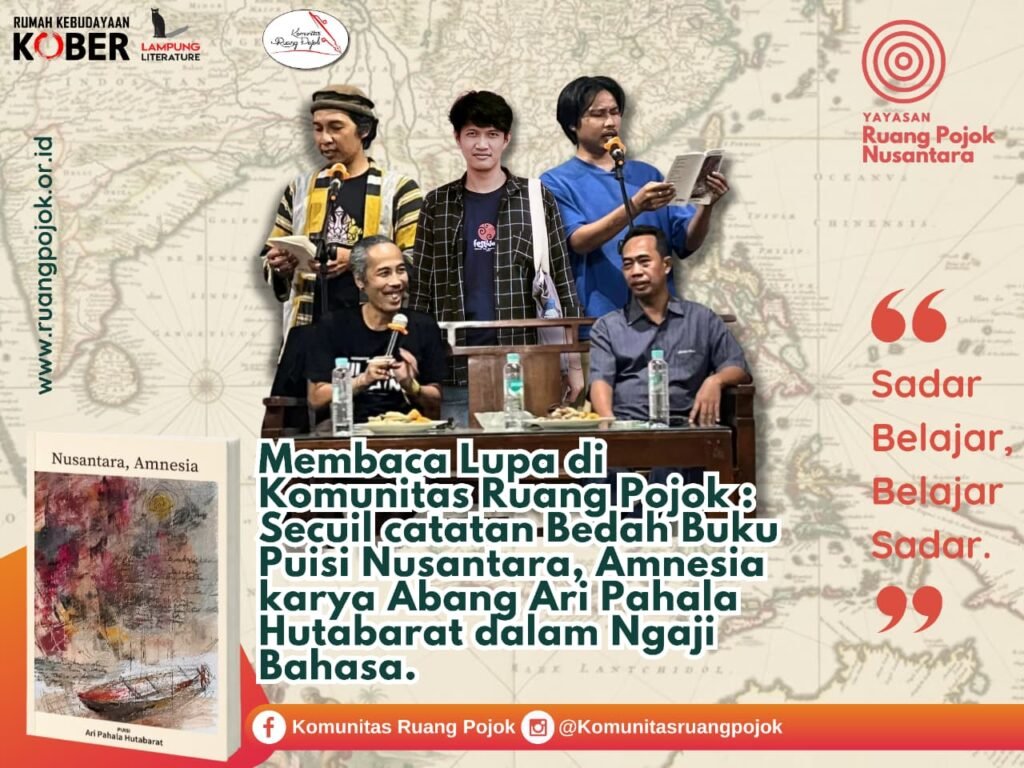

Kegiatan Ngaji Bahasa di Ruang Pojok berlangsung sederhana. Ruang kecil itu diisi oleh peserta dengan latar yang beragam, duduk tanpa susunan formal, dan berbagi perhatian pada satu buku puisi: Nusantara, Amnesia karya Abang Ari Pahala Hutabarat. Tidak ada panggung, tidak ada pemisahan tegas antara pembicara dan pendengar. Diskusi bergerak perlahan, mengikuti teks, dan memberi waktu pada jeda.

Buku puisi ini dipilih bukan karena sedang ramai dibicarakan, melainkan karena menawarkan persoalan yang tidak selesai. Sejak judulnya, Nusantara, Amnesia menghadirkan ketegangan makna: Nusantara sebagai ruang sejarah dan identitas, dipasangkan dengan amnesia, kondisi lupa yang biasanya diasosiasikan dengan kehilangan ingatan. Ketegangan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk pembacaan.

Puisi dan Kerja Ingatan

Dalam diskusi, puisi-puisi Abang Ari dibaca sebagai upaya mencatat sesuatu yang kerap luput dari perhatian. Ia tidak menuliskan sejarah secara naratif atau kronologis, melainkan menghadirkan fragmen-fragmen—potongan peristiwa, suasana, dan simbol—yang berdiri sendiri. Fragmen ini tidak selalu dijelaskan, bahkan cenderung dibiarkan menggantung, dan diserahkan pada para pembaca untuk memaknai.

Pendekatan tersebut memberi kesan bahwa puisi-puisi dalam Nusantara, Amnesia tidak bertujuan merapikan ingatan, tetapi justru menunjukkan keretakannya. Ingatan tidak hadir sebagai sesuatu yang utuh, melainkan sebagai kumpulan sisa yang tidak pernah benar-benar lengkap. Dalam konteks ini, amnesia tidak hanya dimaknai sebagai lupa personal, tetapi juga sebagai proses sosial yang lemah.

Beberapa peserta mencatat bahwa buku ini tidak menawarkan jarak aman bagi pembaca. Puisi-puisinya tidak memberikan pengantar panjang atau penjelasan kontekstual. Pembaca diminta bekerja sendiri: menautkan kata dengan pengalaman, menimbang rujukan, dan menerima kemungkinan salah tafsir.

Bahasa dalam Nusantara, Amnesia menjadi bagian penting Abang Ari pembahasan. Abang Ari tidak menggunakan diksi yang ornamental. Kalimat-kalimatnya cenderung singkat, langsung, dan kadang terasa kering. Dalam diskusi, pilihan ini dibaca sebagai kesengajaan estetik, bukan keterbatasan ekspresi.

Bahasa yang digunakan tidak berusaha memperindah pengalaman, tetapi menjaga jarak tertentu. Ia menghindari pernyataan emosional yang eksplisit. Dengan cara itu, puisi-puisi Abang Ari membuka ruang bagi pembaca untuk menentukan sendiri posisi dan sikapnya terhadap teks.

Beberapa peserta melihat bahwa gaya bahasa ini sejalan dengan tema amnesia. Ketika ingatan terpotong, bahasa pun tidak mungkin mengalir dengan mulus. Puisi menjadi semacam catatan yang sadar akan keterbatasannya sendiri.

Nusantara Tanpa Romantisisme

Salah satu poin diskusi yang cukup menonjol adalah cara Abang Ari memperlakukan Nusantara. Dalam buku ini, Nusantara tidak hadir sebagai simbol persatuan yang utuh. Ia muncul sebagai ruang yang menyimpan konflik, ketimpangan, dan penghilangan. Barangkali, penyebutan “ibu” dalam puisinya menggambarkan Nusantara yang memiliki hubungan konflik dengan anak-anaknya.

Puisi-puisi Abang Ari tidak mengagungkan identitas kebangsaan. Sebaliknya, ia mempertanyakan cara identitas itu dibentuk dan diwariskan. Dalam diskusi, hal ini dibaca sebagai upaya menghindari romantisisme sejarah. Nusantara tidak ditampilkan sebagai cerita besar, melainkan sebagai pengalaman yang tidak selalu selesai dipahami.

Pendekatan ini membuat buku Nusantara, Amnesia terasa berjarak dari wacana nasionalisme populer. Ia tidak menolak identitas, tetapi juga tidak merayakannya secara berlebihan.

Ngaji Bahasa dan Etika Membaca

Ngaji Bahasa memberi kerangka penting bagi diskusi ini. Membaca diperlakukan sebagai aktivitas bersama yang tidak tergesa-gesa. Setiap pembacaan ditanggapi dengan catatan, sanggahan, atau pertanyaan, tanpa upaya memaksakan kesepakatan namun setidaknya sadar atas anak yang lupa ingatan.

Dalam forum ini, ketidakpastian tafsir tidak dianggap sebagai kelemahan. Justru, ketidakpastian itu dipelihara. Beberapa peserta menyampaikan pengalaman membaca yang terasa “tidak nyaman”, dan pengalaman tersebut diterima sebagai bagian dari proses memahami teks.

Diskusi tidak diarahkan untuk mencari makna tunggal, melainkan untuk memetakan kemungkinan pembacaan. Dengan cara ini, puisi tidak diselesaikan dalam satu malam, tetapi dibiarkan terbuka.

Diskusi bedah buku Nusantara, Amnesia berakhir tanpa pernyataan penutup yang final. Tidak ada rangkuman resmi atau kesimpulan bersama. Buku itu kembali menjadi milik masing-masing pembaca, dengan catatan dan pertanyaan yang berbeda.

Di Ruang Pojok, Ngaji Bahasa malam itu menunjukkan bahwa membaca puisi tidak selalu harus menghasilkan jawaban. Dalam kasus Nusantara, Amnesia, membaca justru berarti menyadari batas ingatan dan bahasa.

Puisi-puisi Abang Ari Pahala Hutabarat, dalam konteks ini, bekerja sebagai pengingat yang tidak memaksa. Ia tidak menawarkan solusi, tidak pula memberi penegasan moral. Ia hanya mencatat—dan membiarkan pembaca memutuskan apa yang ingin diingat, dan apa yang layak dipertanyakan kembali. (RW)